“肩膀抬不起来、转动时又酸又痛,连穿衣服都费劲”—— 肩周炎,这种被称为 “冻结肩” 的病症,不仅影响日常活动,还可能反复发作,让患者苦不堪言。

肩周炎的发病机制

肩周炎,发病人数女多于男,左肩多于右肩。其特征是肩部疼痛和肩关节活动障碍逐渐加剧,经数月甚至更长时间,疼痛逐渐消退,功能慢慢恢复,一般在6-24个月可自愈,但部分不能恢复到正常功能水平。

很多人认为肩周炎只是 “肩膀发炎”,其实它的发病机制远比想象中复杂,肩周炎病因至今不清楚,一般认为与下列因素有关。

1.肩部自身因素

①40岁以上人群:肩软组织退化,耐受外力能力减弱。

②长期过度活动、姿势不当。

③上肢外伤后肩固定过久,肩周组织萎缩、粘连。

④肩急性挫伤/牵拉伤:治疗不当易发展为肩周炎。

2.肩外因素

①其他疾病(颈椎病、心/肺/胆道病):引发肩部牵涉痛,长期不愈致肩部肌痉挛缺血、发炎。

②糖尿病/甲状腺病患者:易因受凉、血流慢、代谢物堆积,引发关节粘连,发病率高。

现行治疗手段及优缺点

目前临床治疗肩周炎的手段不少,但大多存在 “治标易、治本难” 的问题,难以彻底打破病症的恶性循环。

1.药物治疗

药物治疗是最常用的基础手段,包括口服非甾体抗炎药(如布洛芬)和关节腔内注射糖皮质激素。前者能快速减轻疼痛和炎症,但长期服用可能损伤胃黏膜、影响肝肾功能;后者虽然能直接作用于病变部位,短期缓解效果更明显,但反复注射会破坏关节软骨,还可能导致局部组织萎缩,增加感染风险。

2.物理治疗

物理治疗和康复训练是辅助核心,比如热敷、超声波、手法松解和拉伸训练。这类方法安全性高,能促进局部血液循环、改善关节活动度,但见效慢,需要患者长期坚持,且对已经严重纤维化的关节囊效果有限,不少患者因难以坚持而中途放弃。

3.手术治疗

手术治疗则针对重症患者,如关节镜下关节囊松解术,通过手术切开增厚的关节囊,快速恢复活动范围。但手术有创伤,术后需要长时间康复,还可能出现出血、感染等并发症,并非所有患者都适合。

外泌体缓解肩周炎症状作用机制

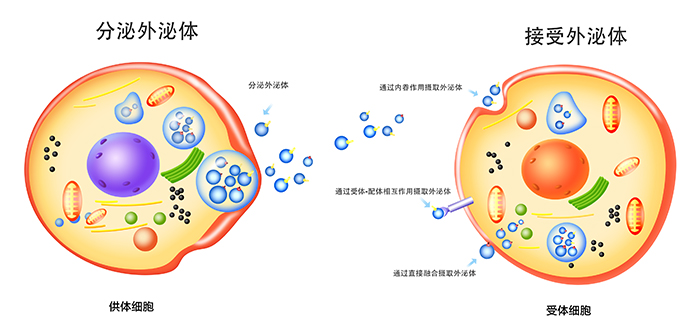

外泌体之所以被称为 “新思路”,关键在于它能从肩周炎发病的核心环节入手,既缓解症状,又改善病变本质。外泌体是细胞分泌的微小囊泡,直径仅30-150纳米,它就像 “生物信使”,能携带蛋白质、核酸(如microRNA)、脂质等活性物质,在细胞间传递信号,调节组织修复和炎症反应。

▲外泌体原理图▲

1.抗炎调节

外泌体携带的抗炎因子(如IL-10)能抑制关节囊内促炎因子的释放,减少免疫细胞聚集,从源头减轻炎症反应,缓解疼痛。

2.抗纤维化修复

外泌体能通过特定microRNA调控成纤维细胞的活性,减少胶原蛋白过度分泌,同时促进受损关节囊组织的再生,改善关节囊增厚、挛缩的问题,逐步恢复肩关节活动度。

3.促进血液循环

外泌体能刺激血管内皮细胞增殖,改善肩关节局部的血液供应,为组织修复提供充足的营养,进一步加速症状缓解。

与传统治疗相比,外泌体治疗不仅副作用小、安全性高,还能针对肩周炎的 “炎症 - 纤维化” 核心机制进行调节,避免了单一缓解症状的局限。